アンディオールするには、どうしたらいいの?

足を開く・脚を回す・股関節を外旋するなど、捉え方はたくさんありますが、今回はちょっと斜めから解明していきたいと思います。

バレエの本などでは取り上げられる機会の少ない、プロのダンサーのアンディオールの秘密を解説します!

目次 開く

股関節の動き

アンディオールといえば、「股関節」という方も多いのでは?

ということで、股関節の動きにフォーカスしてみましょう。

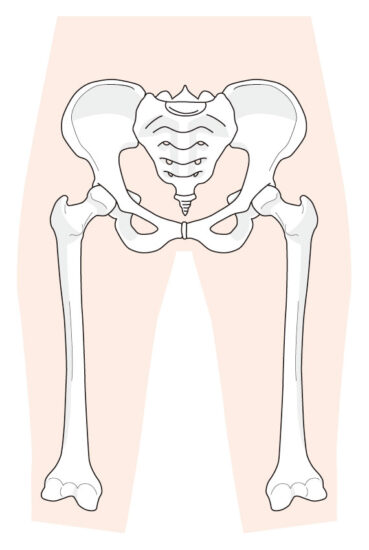

股関節は、胴体と脚の間にある大きな関節です。お椀のような形の骨盤と太腿の骨の接続部分のことを言います。

股関節は、このような動きをすることが出来ます。

- 屈曲/伸展…曲げる、伸ばす

- 外転/内転…離れる、近づく

- 外旋/内旋…外側に回す、内側に回す

ちなみに、「屈曲だけ」というように、単一で動くというのはあまりなくて、そのほとんどで複合的に動きます。(例 屈曲+外転など)

外旋には2つある

では、本題に入りましょう。

「股関節を外旋する」という言葉を耳にすることがあると思います。文字にすると難しく感じますので、ここでは「脚を外向きにする」という言葉を使いましょう。

皆さんがイメージしやすいのは、このような「外旋」ではないでしょうか。

- 体を正面に向け、6番ポジション(つま先を前に向ける)で立つ

- おへその向きをそのままにして、脚を外側に回す

- 1番ポジション=アンディオール する

骨盤を固定し、脚を外向きにします。これがひとつ目の股関節外旋(アンディオール)です。

バレエではお馴染みの方法です。

CKCにおける股関節外旋

ここでは、閉鎖運動連鎖(closed kinetic chain=CKC)での股関節外旋についてわかりやすく解説します。難しい言葉を出してしまいましたが、「足を地面に固定している場合」の話と捉えていただければ結構です。

先ほどは、脚と足を回すことで股関節外旋をしましたが、今度は足裏を床につけたまま(=アテール)のケースを解説します。

- 体を正面に向け、6番ポジション(つま先を前に向ける)で立つ

- 左足の足裏を床につけたまま、おへその向きを「1」から「2」の方向に変える

この姿を「2」の方向から見たら、左足は6番から1番に変化しているのがわかります。

これがふたつ目の股関節外旋です。ただし先ほどとは違って、骨盤固定ではなく足裏固定。骨盤が動くことで股関節外旋になります。

わかっている人はわかっているけれど、知らない人も多いアンディオールの方法です。

どこでどっちを使う?

結論から言いましょう。

ポジションを作るときや動作脚(動かしている脚)をアンディオールする場合は、骨盤を固定して脚を回します。一方で、支持脚をアンディオールする場合は、床についている足裏を固定して骨盤を動かします。

その上で、あなたに知っておいてほしい注意点があります。

骨盤は必要じゃないところで、無意識に“余計な動き”をしがちです。バレエを踊るなら、まずは骨盤の不要な動きを抑えるのが先決。そういうこともあって、一般的なバレエレッスンでは【骨盤を動かさずに脚を回すこと】を指導するのがベーシックです。

ですが、実際には“CKCでの骨盤オペレーション”をしないと、ちょっと支障が出ちゃうのも事実。

- キープしているつもりで、骨盤の向きが流れてしまう

→むしろ、内旋に働いてしまう - 動かす方の股関節が詰まりやすくなる

骨盤の不要な動きをある程度抑えられるようになったら、必要な分だけ動かすことで、正しいアンディオールをしていきましょう。

CKCでのアンディオールを取り入れることは、バレエの動きが良くなる上に、股関節の健康にも貢献します。また、片足になった瞬間に「グラッ」とふらつくことが減り、脚も上げやすくなりますよ。

2つの股関節外旋、あなたも試してみてくださいね。

▶︎実際の骨盤操作は、ワークショップで!

JBP

JBP