レッスンでは、全てができなくても大丈夫です。なぜなら、先生は「先を見据えて助言していることもある」から。

とはいえ、何がなんだかわからない状態では、意思疎通ができないでしょうし、何をしたらよいかを自力で探すには「膨大な時間と労力」がかかってしまいます。

できれば早く理解したい、できれば結果を出して「楽しみたい」バレエ習っているなら、そう思うことでしょう。

今日は、足部(フット)について、大人が意識したいこと、先を見据えて知っておきたいことについて解説しましょう!

*この記事は、以前公開したものをリライトしたものです。

関連:https://juncotomono.info/20231115-foot/

フットに関する2つのアプローチ

足を表と裏からアプローチしてみましょう。

裏ばかりでなく、表の存在にも気づいてくださいね!

アーチと土踏まず

レッスンで耳にする指導言語を整理しましょう。

- (足部)アーチを上げて!

- 土ふまずを上げて!

レッスンでは “ほぼ同意語” と受け取って問題ないことが多いですが、厳密にいうと、この2つは意味が異なります。

先生は感覚や過去の経験から指示を出しますが、大人から始めた場合、体のシステムが先生とは異なります。異なるシステムでも意図を理解できるように、一度、ロジックで整理しましょう。

- アーチ

表からは見えない。要は、レントゲンをとったら映る骨の配列。 - 土ふまず

外から見える足底の部分。骨だけでなく、筋や脂肪、皮膚なども加わった事で構成された外観。

大人の場合、ざっとでいいのでこの違いを知っておくのがオススメ。足に対してのアプローチに選択肢が広がります。

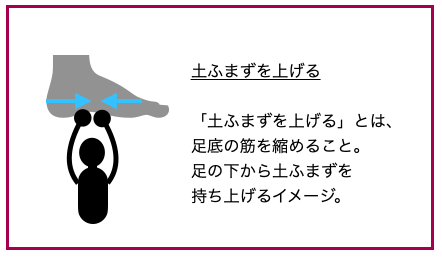

土踏まずを上げる

まず、「土ふまずを上げる」から解説しましょう。土踏まずを上げる時、足裏はこのようになっています。

- 足裏の筋を収縮させる。

- 足底を押し上げる。

「土ふまずを上げて!」と言われた時、足裏を何も変えずに、外側に体重をかけることで「なんちゃって土ふまず」を作る人が多いですが、これ間違いです。

ここで重要なのは、足裏の筋肉を活動させ、結果として、土ふまずができること。これは、絶対に忘れないようにしましょう。

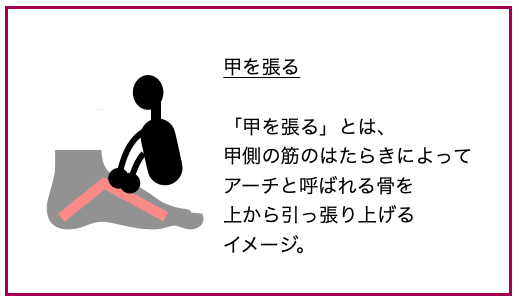

アーチを上げる・甲を張る

次に「アーチ上げる」を解説しましょう。これは、「甲を張る」とも共通しています。

あまり馴染みがないかもしれませんが、甲の形や高さ、保持力などに影響が出るため、ぜひ知っておいてほしい項目です。

- 甲側の筋の活動によって

- 骨を動かす(アーチが上がった状態)

- 骨についていた、足底の筋が活動する(土ふまずが上がった状態)

もちろん、足裏の筋肉も働きますが、主役となるのは甲側の筋肉になります。甲を張る場合は、甲側も足裏側も、その両方の筋肉が活発に働きます。

まとめ

土ふまずや足裏側、アーチや甲側。2つの使い方について解説しました。ここで述べたことは、あくまでバレエテクニックでの「使い方」についてです。

いずれにせよ、これらの使い方を行うには、【それが可能となる体】が必須条件です。今回の場合、共通しているのは、足裏の筋肉の活動。

主役だったり脇役だったり、立ち位置は変わりますが、どちらの使い方を選択するにも必要になります。

足裏の筋肉の活発化に取り組むことで、こうした選択肢が広がります。

オススメのバレエワークショップ

『とにかく動かす足首・足指・足裏』[BALLET WORK SHOP]

『とにかく動かす足首・足指・足裏』[BALLET WORK SHOP] JBP バレエワークショップ

はじめての人は必ず読みましょう

▶︎https://juncotomono.info/attendance-workshop/

ご受講の流れ

▶︎https://juncotomono.info/attendance/

スケジュール

▶︎https://juncotomono.info/schedule/

JBP

オンラインテキスト

▶︎https://juncotomono.info/online/

総合案内

▶︎https://juncotomono.info/information/