バレエレッスンにおいての「目線」に関する先生からの指示。

これは、指導言語として捉えることをオススメします。

つまり、日常生活思っている「目線」とは、“必ずしもイコールではない” ということ。

こうした指導言語の「真意」がわかると、先生があなたに伝えたいことがわかりますよ!

*この記事は、2020年12月24日公開の記事をリライトしたものです。

日常とバレエの違い

同じ言葉なのに、意味が異なる。求められることが違う。

先生の意図を汲み取るためにも、知っておきたい言葉のズレ。

さあ、目線はどうでしょう?

日常的な意味

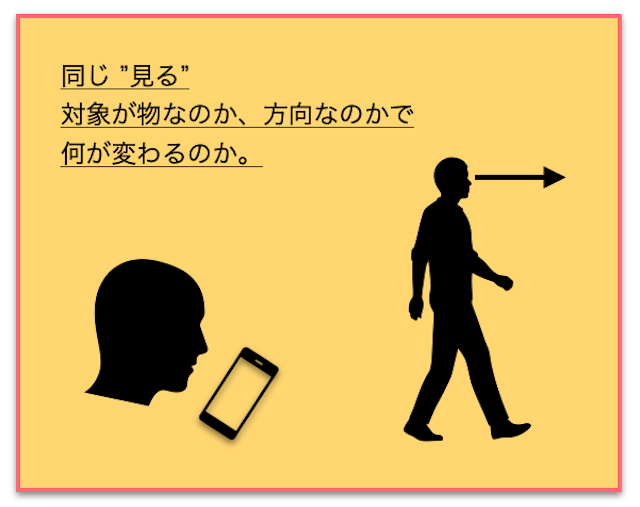

「見る」

一般的な意味で言うならば、「目」がその方向を向けば良いわけです。

例えば、こんな感じ。

- パソコンやスマホを見る

- 本を読む

ここで大事なのは、「対象物そのものを目で見ていること」ですね。

パソコンもスマホも本も、目で見ないと見れないし読めません。

バレエでの目線1

では、バレエでも同じかどうか検証してみましょう!

ピケターン(ピケアンデダーン・ピケトゥール)やシェネのように、進みながら回転をする際、こんな指示をされた経験があるかと思います。

- 「目線」を進行方向に送って!

- 進行方向をはっきり「見て!」

このケースでの「目線・見て!」日常での意味と同じでいいのかどうか、一度考えてみましょう。

ここでの「目線」とは、目線そのものというより「顔の向き」を求められています。

では、ちょっとイメージしてみましょう。

ピケターンで前に進む際、目線だけでなく顔も進行方向に向いているべきですが、[顔が進行方向を向いていない状態で、目だけ進行方向を向いている]としてみましょう。

どうなりますか?そう、いわゆる横目になりますよね。顔と黒目が極端にズレてしまっている状態。

これは、正しくありません。

さあ、ここまでをまとめましょう。

ピケターンやシェネのように、進みながら回転するバレエステップでは、目も顔も進行方向を向く。

これが、このケースでの「見る」です。

バレエでの目線2

では、次の例題です。これもレッスンでよく耳にする指導言語です。

それは「目線を上げて!」

落とし物でも探しているかのように、瞼が閉じ、下を向いている時に言われやすい言葉ですね。

こんなときは、どのように対処したら良いでしょう?

この場合に求められているのは、「頭の高さと傾きの変更」です。

落とし物を探している頭の角度のまま、目線だけ上げると上目使いのような、非常に品のない所作になってしまいます。

大人だからこそ、避けたいものです。

また、求められたものではなく、正しくないことを認識しましょう。次のような“症状”が出ているはずです。

- 顎の引きすぎ

- 頭が前に垂れている、突き出ている

- 頭の高さがない、低い

これらの項目をセルフで確認してみましょう!

セルフチェック

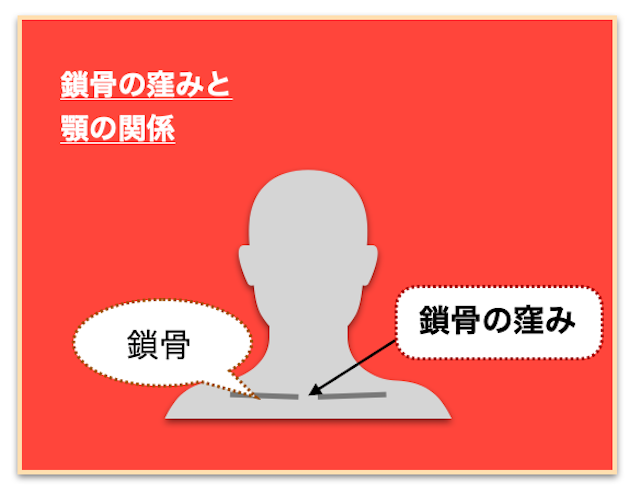

左右の鎖骨の間に、小さな窪みがあります。

この窪みに顎を近づけてみましょう。

顎を引いた状態になりますね。これはダメ。引き顎、二重顎、上目使いまっしぐらです。

では、正しい頭のポジションでの目線を体験してみましょう。

まず、頭の高さを作ります。頭の上に手を置いて、頭で手を圧しあげましょう。

次に、顎を窪みから出来るだけ遠ざけてみます。

この時、首の後側にシワが出来ない範囲にとどめるのがポイント。これで、頭の傾き作れます。

では、黒目と顔の向きを揃えたまま、上下を向いたり、左右を見たりしてみましょう!

まとめ

レッスンでは、一般的にも用いられている言葉が「指導言語」として使われること多くあります。

その場合、一般的な意味と同様なのか、違うのか、注意が必要です。

アンディオール・ターンアウトのように、日常生活では使わない言葉なら意識し易いと思いますが、普段から使っている言葉に対して疑いを持ってみるのは簡単なことではありません。

無意識のため、意味を取り違えたままになっていたり、先生の意図が通じなくなってしまいます。

先生が何度も同じことを繰り返し伝えている場合、言葉の意味を疑ってみると、思わぬ発見があるかも知れません。

ぜひ、チェックしてみてくださいね!

*目線に関するバレエワークショップは、2023年11月に開催予定!

JBP バレエワークショップ

はじめての人は必ず読みましょう

▶︎https://juncotomono.info/attendance-workshop/

ご受講の流れ

▶︎https://juncotomono.info/attendance/

スケジュール

▶︎https://juncotomono.info/schedule/

JBP

オンラインテキスト

▶︎https://juncotomono.info/online/

総合案内

▶︎https://juncotomono.info/information/